Die meisten, die mich kennen, wissen es bereits: mich zieht es in die abgelegenen, ärmeren Viertel einer Stadt fernab der typischen Touristenziele. Mich interessieren die Top-10-Sehenswürdigkeiten, die im Lonely Planet als Must-See angepriesen werden, nicht. Schon seit einigen Jahren suche ich mir in einer Stadt oder einem Land immer die Seitengassen aus. Abseits der üblichen Touristenpfade. Je weniger Touristen, desto besser. Am liebsten die einzige Ausländerin im ganzen Viertel sein.

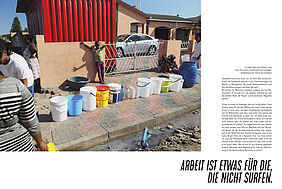

Aber warum reizen mich diese Gegenden so sehr? Die letzten Jahre habe ich immer nach einer Antwort gesucht, aber nie eine gefunden. Und trotzdem bin ich mit jedem Projekt ein Stückchen weiter gekommen. Das Gefühl, sich in einem All-Inclusive-Hotel durch das Buffet zu essen, während Leute im selben Land, gar in der selben Stadt hungern, kann ich mit mir nicht vereinbaren. Mich regen Aussagen wie schön das Land ist, wenn man sich kaum aus dem Ressort getraut hat, kein einziges Mal von den Haupteinkaufsstraßen einen Abste- cher in die Seitengassen gemacht hat oder nur zwischen Hotelbar und Strand hin und her gependelt ist, einfach auf. Diese Urlaubsart enttäuscht mich und ich verstehe nicht, wie man ein Land besuchen kann, ohne dessen wirklichen Charakter und die Einheimischen kennenlernen zu wollen. Mir geht es aber nicht nur um das Desinteresse, sondern vor allem um die Kluft zwischen dem puren Luxus und der gegenüberlie- genden Armutsgrenze. Es ist der starke Kontrast zwischen der meist armen Bevölkerung und den Touristen, der mich reizt und antreibt. Im Nachhinein wurde mir klar, dass ich mir unterbewusst in den letzten Jahren für meine Fotografie nie Länder ausgesucht habe, in denen es der Bevölkerung ähnlich geht wie den Ausländern, die ihren Urlaub in dem Land verbringen, sondern immer Ziele, wo 5-Sterne-Hotels gegenüber 15 Quadratmeter-Hütten zu finden sind. Wo das Surferleben gepostet wird, während andere noch nicht einmal Zugang zu Internet oder Stromversorgung haben. Wo Touristen Cocktails am Pool schlürfen, während einige Bewohner des Landes keinen Zugang zu fließendem Wasser haben. Und so kam ich mit jedem Projekt mehr und mehr dahinter, was es ist, was mich in diese Länder zieht: meine Intention, das authentische Leben fernab der touristischen Ziele zu dokumentieren, um die Bevölkerung und deren Alltag in den Vordergrund zu stellen. Ich liebe es mit Menschen in Kontakt zu treten, denen sonst eher wenig Aufmerksamkeit vom Tourismus geschenkt wird, will mit ihnen die Straßen entlang gehen, die sie schon ihr Leben lang kennen. Wer meine Arbeiten betrachtet, soll einen Einblick in das Leben derer bekommen, über die man vielleicht nicht im ersten Moment nachdenkt, wenn man von einem Land hört. Ich will das sonst eher Unberücksichtigte in den Fokus rücken. Und im besten Fall soll das Interesse geweckt und man selbst zum Umdenken angeregt werden. Auch in Kapstadt könnte die Kluft zwischen arm und reich kaum größer sein. Die meisten denken bei dieser Stadt an den Tafelberg, an Strände, vielleicht an das Stadion oder die Waterfront, aber kaum einer würde an die Armutsviertel dieser Stadt denken. Deswegen war für mich schnell klar, als ich das erste Mal von den Townships gehört habe: Da muss ich hin. Und ich war dort.